Thinking Design (1単位)

少人数制の探究授業「Thinking Design」では、以下の3つの思考力を重点的に養います。

批判的思考力:情報や常識を疑い、多面的に物事を見る力

協働的思考力:仲間と意見を交わし、新たな視点を獲得する力

創造的思考力:既存の枠を超え、自分ならではのアイデアを生み出す力

教科の枠を超えた課題に対して、グループでディスカッションやプレゼンテーションを行い、思考と対話の基礎を培います。

「Black Boxの挑戦状」

思考の常識を脱ぎすてろ!

目隠しされた箱を眺めたり、振ったりしながら中の構造を想像。「迷路みたいになっている」「何か入っている」「当たる音がするから2~3個入っている」など、箱の中身を想像して互いに発表します。異なる見方があることや固定概念にとらわれない発想を学びます。

トライアル&エラーで、

ベストな結果を目指せ!

材料は「プロペラキット」「割り箸」「輪ゴム」「A4のコピー用紙」「厚紙」。これらを駆使し制作した模型飛行体の滞空時間を競うのがこのプロジェクトです。軽さやバランス、プロペラの取り付け方など制作手法は無数、実際に制作検証してトライアル&エラーの手法を学びます。

想像力を働かせろ!

2000年前の世界を想像する

情報収集だけでなく、仮定・想像したことを論理立て発表するのがこの授業。「アフリカ・マダガスカルの言語は?」「様子は?」「遊びは?」等々、iPad等で調べた情報に自分のアイデアをプラス。クリエイティビティを加えつつ、根拠を持って推測、発表します。

共創探究Ⅰ (2単位) /

共創探究F (2単位)

「理数探究」「文社探究」を統合した新たなカリキュラム「共創探究Ⅰ」では、分離融合型の学びを実践。文理の垣根を越えたテーマ設定が可能で、グループによるフィールドワークや実地調査を行いながら、協働して課題の本質に迫ります。

専門的な視点を持ちながらも、他者との共創を通して探究を深化させることで、学問的関心と社会とのつながりを広げていきます。

共創探究Ⅱ (4単位)

最終学年では、いよいよ個人探究に挑戦します。これまでの学びを土台に、自ら問いを立て、調査・実験・分析・考察を重ねながら、自分だけの研究プロジェクトを展開。

探究の成果は論文にまとめ、発表を通じて他者と共有。深く思考し、表現し、未来を切り拓く力を養います。大学での研究活動にもつながる、リツモリ探究の集大成です。

小児がんと闘う子どものストレスを軽減させる

〜音楽を誰かと奏でる非日常を与える〜

自身の小児がんの入院経験をもとに、音楽を通じて入院生活に非日常を届けるプロジェクトを実施。京都府立医科大学附属病院の院内学級の子どもたちと手作り楽器で演奏会を行い、ストレス軽減と自信の育成を目指しました。子どもたちの笑顔と前向きな反応が活動の成果を物語っています。

最強の日焼け止めを作る

-環境にも肌にも優しい上に焼けにくいものを-

玉ねぎの皮に含まれるケルセチンが紫外線を防止する役割を持つことや米のとぎ汁は美白効果や保湿効果が高いことに注目し、自然由来の環境に配慮した日焼け止め開発に挑戦した。加える試薬の種類や割合を変え、最も効果的でありながら、肌に優しい日焼け止めになるよう検討を重ねた。

化粧品の組み合わせによる化粧崩れの検証

化粧崩れを防ぐための化粧品の組合せに注目し実験を行った。人工皮脂を用いた実験では、下地・ファンデーション・パウダーの組合せを検証し、テクスチャーが柔らかい方が崩れにくく、下地とパウダーは同メーカーの組み合わせで相乗効果が期待できることを発見した。また、化粧品のターゲット年齢層も崩れやすさに影響を与えることを示唆した。

滋賀県大津市の地域活性化

-ナカマチ商店街でのお弁当ラリー実施を通して-

大津市の地域活性化を目的に、ナカマチ商店街で「お弁当ラリー」を企画・実施。6歳から76歳までの参加者がチームで商店街を巡り、おかずを買い集めてオリジナル弁当を完成させる体験型イベントを通じて、商店街の温かさや魅力を実感してもらい、再訪意欲の向上に貢献しました。

食を通して地域活性化

-琵琶湖に関する商品の販売と宣伝を通して-

琵琶湖をモチーフにした「びわこフィナンシェ」などの菓子を、文化祭で近鉄百貨店や滋賀宝と連携して販売。自作POPや呼び込みで魅力を発信し、42,000円超を売り上げ。購入者アンケートから認知度や購買意欲を分析し、地域商品普及の課題と可能性を具体的に示しました。

グローバルAP (4単位)

本授業は、社会課題の解決を目指す「マイプロジェクト」に1年間かけて取り組む実践的探究プログラムです。生徒一人ひとりが自らの関心に基づいた課題を設定し、それを解決するための”アクション”を起こします。また各自のマイプロジェクトは、外部コンテストへ応募をしたり、探究論文(約1万2000字)を執筆したりすることで、社会に発信します。

大学教員からの専門的な指導を受けながら、文献調査やフィールドワークを通して視野を広げ、課題解決に向けたスキルと主体性を育成。卒業後も研究やソーシャルビジネスに取り組める「地球市民」を育てることを目指します。

漁業における食品ロスの削減

—琵琶湖の魚を利用した商品の開発を通して—

滋賀県の琵琶湖での食品ロス問題を解決するため、「ギンブナ・マンテカート」を開発しました。ギンブナは臭みや硬い骨が困難ですが、イタリア料理の技法で缶詰に加工しこれを解決。日本財団の大会で決勝進出し、滋賀県の持続可能な社会への取り組みを伝えました。このプロジェクトで生産者、製造者、消費者を結びつけることができました。

女性が抱える月経の苦しみと社会のタブー視に

アクションを

このプロジェクトは、月経がもたらす心身の負担と社会のタブー視に取り組むものです。具体的には、校内でのナプキン紙袋のデザイン、文化祭での展示と配布活動、性教育イベントへの登壇、大学でのゼミ開講、ポスター制作などを行い、活動を通じて多様な人々とつながり、月経の課題を多角的に考えました。ジェンダー平等の達成を目指しつつ、フェムケア分野での研究を進め、より良い社会づくりに貢献します。

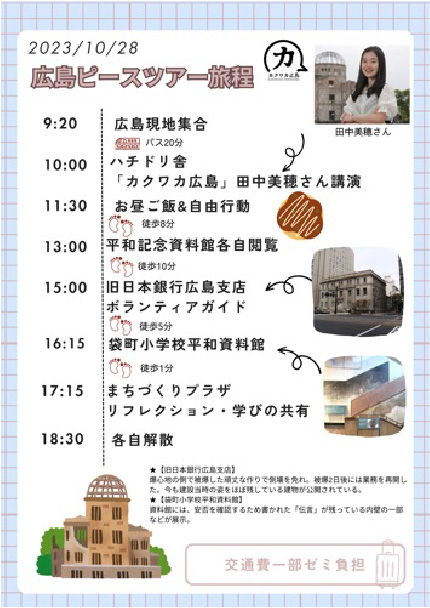

「核問題」と向き合う若者の増加を図って

ーみらいゼミの実施とステッカー配布で伝える

「考えること」の重要性ー

私のプロジェクトでは、戦争の記憶から平和構築と核問題の重要性を伝えるため、大学生を対象にした「みらいゼミ」を開講し、広島へのピーススタディーツアーや講演を含む9回の企画を実施しました。また、オリジナルステッカーを作成・配布し、若者が核問題について日常的に考えるきっかけを作りました。今後は広い対象に働きかけ、異なる意見にも耳を傾ける姿勢を大切にします。

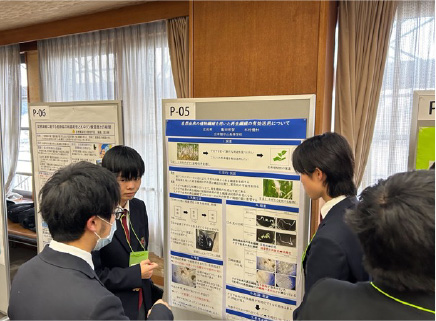

サイエンスAP (4単位)

理系探究科目の「サイエンスAP」では、立命館大学の理系学部や大学院と連携しながら、本格的な個人探究に取り組みます。 大学教員による講義や研究室訪問を通じて、自らの興味関心を見つけ、問いを立てて深く追究。データの収集・分析・考察を行い、論文やプレゼンテーションとして発表します。 「大学0回生」としての姿勢で本格的な理系の探究活動を進める本授業は、将来のキャリア形成にもつながる、リツモリならではの実践的な学びです。

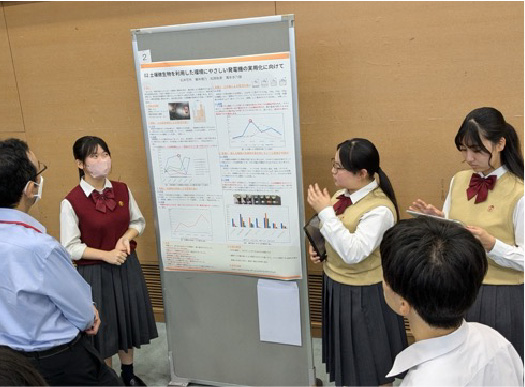

「土壌微生物を利用した、環境にやさしい発電機の実用化に向けて」

土壌微生物の働きを利用して発電する、環境に配慮した発電機の開発に取り組みました。有機物と水分を含んだ土壌で発電量が高まることや、有機物を追加することで電圧を維持できることを確認。日常の身近な素材を活用しながら、実用化に向けた条件の検討を進めました。災害時の活用も視野に入れたこの研究は、全国SSH生徒研究発表会にも本校の代表として出場しました。

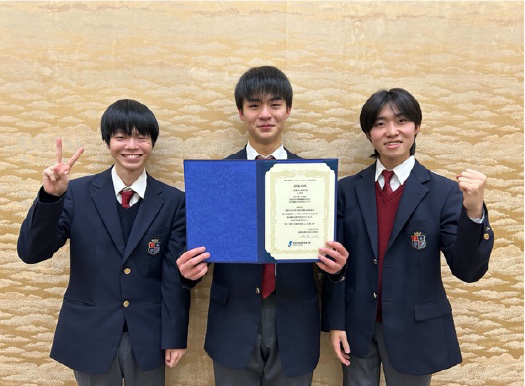

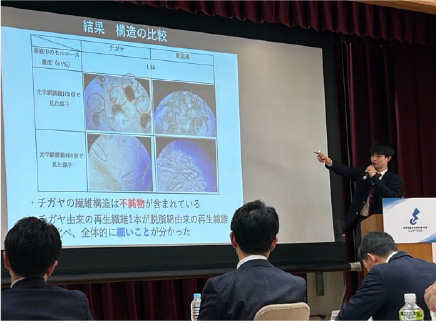

「自然由来の植物繊維を用いた再生繊維について」

身近に自生する植物「チガヤ」の繊維に着目し、自然由来の再生繊維を作ることに挑戦しました。銅アンモニアレーヨン法を用いて繊維を生成し、脱脂綿との比較から性質の違いや課題を分析。持続可能な資源活用の可能性を探る取り組みとして、2023年度SSH全国発表会で研究成果を発表しました。さらに、第6回滋賀ジュニアリサーチグラント成果発表会では最優秀賞を受賞し、高い評価を受けました。